Нерукотворные памятники

ЭкологияНа их воссоздание не хватит всей энергии человечества.

Когда мы слышим слово "памятник", первые ассоциации – это суровый мужчина на постаменте или какое-то древнее здание. Но есть памятники, к созданию которых человек не прилагал ни капли усилий, но методично уничтожает, не замечая, – это памятники природы. Некоторым из них повезло быть внесенными в список особо охраняемых территорий. Памятники могут быть ботаническими, геологическими, гидрологическими, гидрогеологическими, зоологическими и комплексными. Условно говоря, это может быть лишь одно дерево, камень или лужайка цветов, но могут быть обширные территории, на которые не допускают сторонних посетителей.

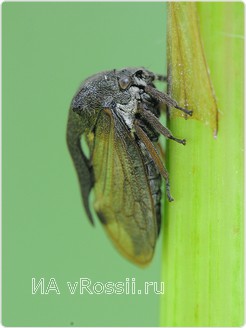

Памятник – это что-то прекрасное и занимательное, от созерцания дух захватывает? Вовсе нет. Это может быть ничем не примечательный со стороны луг, но где растут уникальные травы, которые пустили здесь свои корни чуть позже ледникового периода. Там могут жить уникальные зверьки, которые вовсе не попадают под рамки современных "ми-ми-ми". Например, в национальном парке "Орловское полесье" обитает выхухоль, настолько скрытное животное, что ее уже десяток лет не видели, но место обитания зверьков трепетно охраняется.

Одни из памятников природы могут принадлежать Российской Федерации и называться национальным достоянием, другие находятся под опекой местных властей и должны быть гордостью региона. В Центральном федеральном округе 29 особо охраняемых природных территорий федерального значения (заповедники, заказники, национальные парки). Количество памятников "местного" значения от региона к региону сильно отличается. В Орловской области – 13, в Курской области – 8, а в Тверской – более 250.

При этом нельзя говорить, что какой-то регион более зеленый, просто глядя на эти цифры. В общей сумме заключены и единичные объекты (деревья, камни), и большие участки (степи, дубравы, луга). Ситуацию в Орловской области пояснил начальник Управления Эконадзора региона Николай Вышегородских. Было 186 особо охраняемых территорий местного значения, а в 2008 году стало 13... В первом списке значились лесопосадки вдоль полей, искусственные водоемы, усадьбы известных людей.

– Если Усадьбу, как памятник культуры, можно реставрировать, то на территории памятников природы подобная деятельность запрещена. Если береза растет среди здания, она должна расти. Памятнику природы, по закону, присуща ценность из-за сложившихся природных сообществ, можно ли это сказать о Городском парке? Для того, чтобы было чисто, не обязательно присваивать особые статусы.

Напрашивается вопрос, почему в список особо охраняемых территорий попадали не совсем подходящие "кандидаты"? Было время, когда памятники лепили словно пирожки. В 1990-х в Россию пришло большое количество международных фондов и пришли деньги, началась волна создания.

– Довольно много всего нарабатывали в этот период. Но порой был и негативный оттенок: это подстегивало "создавать" памятники. Потом фонды перестали давать деньги. Они выполнили свою миссию – повлияли на народ, позаботились о привлечении внимания к проблемам. Пошел обратный процесс отката. Сумбурное наследие пришлось приводить в порядок.

Одно дело – просто кричать, какие мы позеленевшие, другое – действительно взглянуть на систему изнутри. Для того, чтобы сохранять памятник природы нужно вкладывать в это деньги: проводить межевание земли, менять категорию земли, ставить под охрану, организовать регулярный мониторинг территорий, следить за динамикой, держать штат.

– В условиях хронического дефицита бюджетов, выделять на это значительные средства фактически невозможно. Приглядываем в рабочем режиме, сохраняя наследие. Когда многодетные семьи или дети сироты не могут квартиру получить, то отрывать средства на исследование "ковыля" пока не будут. Задача просто сохранить, и это уже хорошо.

Если уж зашел разговор о деньгах, в тему вопрос – а зачем нам вообще это нужно?

– У человека довольно потребительское отношение во многих сферах. Где выгода, кому это нужно и прочие возгласы. Мы сохраняем, чтобы биоразнообразие не исчезло. Например, наши черноземы, которыми гордимся. Они возникли на базе луговых степей. Накапливалось огромное количество биомассы, из которой в особых условиях образовывался "идеальный" перегной. Потом это распахали и получили шикарный чернозем. Свежий луг распахать – почва маслянистая, темная, рассыпчатая, кишит жизнью (коловратки, червячки). Химией обработали – червей меньше, почва более сухая, желтая, быстрей выветривается. Чернозем – это сложный комплекс грибков, бактерий, микроорганизмов и водорослей, а становится под влиянием химии просто набором химических элементов, превращается в камень, субстрат для принятия удобрений. Через 10 – 15 лет избыточная химизация просто убьют почву. Что делать? Восстановить гумус нельзя никакой химией. Можно только сформировать условия, в которых он накапливался. Где взять эти виды? Только в степях. Особо охраняемые территории – "заначка" безопасности при экологическом разрушении каких-то элементов. Это не просто набор особых видов, а уникальные сочетания. Они формируют устойчивое сообщество, которое может бесконечно долго существовать, не разрушаясь. Если заняты все экологические ниши, туда не внедряется ничего постороннего. Это драгоценности, которые спрятаны в сейфе.

В данный момент хорошее финансирование получают памятники природы федерального значения. Региональные находятся под контролем, защищаются по мере сил от вандалов, отдельными энтузиастами проводится научная работа. Пока стоит задача просто сохранить. Если бы речь шла о каких-то "преступниках", но зачастую причина бед – элементарная небрежность: бытовой мусор, травяные палы, лесные пожары.

Если собрать букет из редких растений и сделать чучело из животного, занесенного в красную книгу, можно получить за них какие-то деньги. Но чтобы воссоздать исчезнувший цветок, европейского льва или сумчатого тигра никаких ресурсов планеты не хватит.